こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。

北西アルメニアに位置するギュムリ(Gyumri)は、国内で二番目に大きな都市でありながら、観光客にはまだあまり知られていない「素顔の魅力」を残す街です。

19世紀の石造りの建物、ソビエト時代の名残、そして街角に点在する手工芸のギャラリーやストリートアート。

さらに1988年の大地震と、その後の長い復興の歴史が、ギュムリという街に独特の深みを与えています。

この記事では、アルメニア旅行でエレバン以外も訪れてみたい方へ、ギュムリの見どころと街歩きのヒントを、実際に訪れた体験を交えてご紹介します。

ギュムリの歴史と「石の街」の由来

まず、ギュムリという街について簡単に説明します。

街の歴史を少しだけ理解していた方が街歩きをさらに楽しめます。

ギュムリはアルメニア北西部シラキ州に位置し、ロシア帝国時代には「アレクサンドロポル(Alexandropol)」という名称で防衛・行政の拠点として発展しました。

この街が「石の街(City of Stone)」とも呼ばれるのは、黒い火山性岩(玄武岩・トゥフと呼ばれる溶岩堆積岩)で造られた建築が多く残っているためです。

たとえば、街の旧市街「クマイリ地区(Kumayri Historic District)」には、18〜19世紀築の建物が約1,500棟も存在すると言われています。

はねうさぎ

はねうさぎエレバンや、他のアルメニアの観光地ともまた違った雰囲気がある街で、ハマる人にはハマりそう。

また、芸術・手工芸の地域としての顔もあり、街のいたるところでアートに遭遇できます。

陶芸、刺繍、絵画など多彩な創作活動が根付いているのを感じました。

1988年スピタク地震(アルメニア地震)とその影響

1988年12月7日、アルメニア北部を襲ったマグニチュード約7.0の大地震(Spitak Earthquake)は、ギュムリに甚大な被害をもたらしました。

多くの建物が倒壊し、市街地の旧景観は大きく損なわれました。

そして現在も、倒壊したままの建築の跡や、修復中の建物が街の中に点在しています。

また、修復が叶わずに廃墟のままだったり、野放しにされている建物も多く見受けられました。ある意味「廃墟マニア」の方にはお勧めの場所です(笑)

はねうさぎ

はねうさぎ修復するにもお金がかかるしね…

そんな甚大な被害にあっても、人々は復興の道を歩んでおり、街には「災害を風化させない」という意志が感じられます。

はねうさぎ

はねうさぎ地震国である日本出身の自分にはひしひしと感じるものがありました。

ギュムリの街歩きを通じて、被災の記憶と再生のプロセスを感じ取ることができます。

街歩きで出会うギュムリの見どころ・観光のヒント

ここでは、ギュムリを旅するうえで立ち寄りたいスポット・おススメのスポットと、旅を快適にするヒントをお伝えします。

ヴァルタナンツ広場(Vartanants Square)

ヴァルタナンツ広場(Vartanants Square)は、ギュムリの中心にある市民の集いの場で、街の心臓部ともいえる場所です。

広場の中央には、5世紀のアルメニアの英雄ヴァルダン・マミコニアン将軍の騎馬像が立ち、民族の誇りと独立の象徴となっています。

広場は街の中心部に位置しており、多くの歴史的建築が広場を取り囲み、建物の黒と薄橙色のトゥフ石が印象的です。

救世主大聖堂(Holy Saviour’s Church / Amenaprkich Church)

ギュムリ中心のヴァルタナンツ広場近くに立つ「聖救世主教会(Amenaprkich Church)」は、災害を乗り越えた街の象徴ともいえる存在です。

その名の「Amenaprkich」はアルメニア語で「すべての人の救い主」を意味します。

教会は1858年に建設され、黒とオレンジのトゥフ石を組み合わせた外観が印象的でした。

高さ約30メートルの堂々たる姿で、かつてはギュムリのどこからでも見えたといわれます。

しかし、1988年のスピタク地震でほぼ全壊。

その後、長い年月をかけて再建が進められ、完成までに実に25年以上を要し、2021年に復元が完了しました。

工事は、地元の人々と世界中のアルメニア人コミュニティ(ディアスポラ)の寄付によって支えられ、倒壊した建物の石材を再利用しながら、かつての姿を忠実に復元。

公的な支援が限られた中で、「信仰と絆」で蘇った教会として知られています。

現在の大聖堂は、外観の重厚さと内部の静寂が調和した美しい建物です。

再建の過程には多くの寄付や支援が寄せられ、ギュムリの人々にとって「希望と再生の象徴」として愛されています。

夕暮れに鐘の音が響く時間帯は特におすすめです。周囲の広場では人々が語らい、子どもたちが遊ぶ姿も見られます。

観光名所というより、生活の中に信仰が息づくギュムリを象徴する場所です。

聖母大聖堂/ヨット・ベルク教会(Cathedral of the Holy Mother of God / Yot Verk Church)

ヴァルタナンツ広場の北側に建つ「聖母大聖堂(アルメニア語でヨット・ベルク:Yot Verk Church)」は、ギュムリでも最も古い教会のひとつで、1858年に完成しました。

正式名称は「Cathedral of the Holy Mother of God(Our Lady of Seven Wounds)」で、アルメニア語の“Յոթ Վերք(ヨット・ヴェルク)”は「七つの傷を負う聖母」を意味します。

黒いトゥフ石で造られた重厚な外観が特徴で、近くの黒×オレンジ色の救世主大聖堂(Amenaprkich Church)とは広場を挟んで向かい合い、光と影のように対をなす存在です。

なお、1988年のスピタク地震では屋根の一部が崩れたりしたものの、建物自体は倒壊せず、現在も当時の姿をとどめています。

はねうさぎ

はねうさぎ救世主大聖堂(Amenaprkich Church)は全壊、ヨット・ベルクは全壊を免れました。

この教会は、アルメニア独自のキリスト教であるアルメニア使徒教会に属していますが、興味深いのが、内部の祭壇の奥には左右に小礼拝室があり、右側がアルメニア使徒教会、左側がロシア正教の信徒が祈るスペースになっています。

一つの教会に二つの宗派が共存するこの空間は、ギュムリの多層的な歴史と信仰の共生を感じられる場所だとおもいます。

教会の横には、地震で崩れ落ちた旧ドーム屋根の一部がそのまま置かれています。

これは震災の記憶を後世に伝えるため、あえて撤去せず残されたもの。

黒い石の巨大な残骸は「沈黙の証人」として、街が経験した悲劇と再生を静かに語り続けています。

同じ使徒教会の総本山である聖エチミアジン大聖堂(世界最古の国教会)と同様に、ここにもアルメニアの信仰の深さと誇りが息づいていると感じました。

ギュムリを訪れるなら、再建された救世主大聖堂とともに、この「七つの傷の聖母」にも静かに祈りを捧げてみてください。

ちなみに、七つの悲しみ(七つの傷)の内容は、聖書に基づいて以下の7つの出来事が挙げられとされています:

- 老シメオンがイエスの将来の苦難を予言したときの悲しみ

- 聖家族がヘロデ王の迫害から逃れるためエジプトへ避難したとき

- 12歳のイエスがエルサレム神殿で行方不明になったとき

- イエスが十字架を背負ってゴルゴタへ向かうとき

- 十字架上で苦しむイエスを見つめたとき

- 十字架から下ろされたイエスの亡骸を抱いたとき(ピエタ)

- イエスの埋葬を見届けたとき

これらの「七つの悲しみ」は、聖母マリアの信仰と母としての苦しみを象徴するもの。

アルメニアの教会ではこれを「七つの傷」と呼び、「母なるマリアが、人間の苦しみを共に背負う存在である」という信仰を表しています。

クマイリ地区(Kumayri Historic District)

ギュムリの旧市街「クマイリ地区」は、アルメニア国内で最も保存状態の良い歴史地区のひとつです。

18〜19世紀に建てられた黒いトゥフ石(火山岩)造りの建物が並び、街全体がまるで屋外博物館のようです。

黒い石の外壁に白い窓枠が映えるコントラストが美しく、どこかヨーロッパと中東の文化が交差したような独特の雰囲気を感じます。

地区内には約1,500〜1,600棟の歴史的建造物が現存し、当時の商人の邸宅、ギャラリー、教会、アトリエなどが点在しています。

建築やアート好きの人なら、窓やバルコニーの装飾、鉄細工の手すりなどのディテールを見るだけでも飽きません。

特におすすめは、アボヴィャン通り(Abovyan Street)。

この通りはクマイリ地区のメインストリートで、歩行者向けに整備されており、保存状態の良い建物やクラシカルなファサードが並び、歩くだけでも楽しいです。

周辺にはカフェやアートギャラリー、劇場、小さな博物館が点在し、お土産やさんもあるのでフラフラと歩きながら色々なお店を観るのが楽しいです。

地元の人たちが行き来し、華やかさはないものの、シックな時間の流れをゆっくり感じることができる場所です。

はねうさぎ

はねうさぎ私たちはここで若者たちから「無料で記念撮影してアルメニアの新聞のトップ記事風にした用紙」をプレゼントしてもらいました!ボランティアだったようです。

通りを歩いていると、建物の壁に地震の修復跡や銘板を見つけることがあります。

1988年のスピタク地震後に修復された建物が沢山あり、災害と再生の記憶が街の景観に刻まれているのもクマイリ地区の特徴です。

ヒント:建物の壁面に刻まれた装飾や修復跡を見比べながら歩くと、より街の時間の流れを感じられると思います。

このアボヴィャン通り(Abovyan Street)の一角には、アルメニア人の誇りともいえる実業家、カーク・カーコリアン(Kirk Kerkorian)の銅像が建っています。

カーク・カーコリアンの銅像(Statue of Kirk Kerkorian)

カーク・ケルコリアン(1917–2015)は、アメリカで成功を収めたアルメニア系実業家・慈善家です。

ギュムリ出身の両親を持ち、ハリウッド映画会社MGMスタジオのオーナー、ラスベガスの大型リゾート開発者として知られています。

また、1990年代には自動車業界にも関わり、クライスラーとダイムラーの合併(DaimlerChrysler)に深く関与した人物でもあります。

晩年には、私財を投じて設立したリンシー財団(Lincy Foundation)を通じ、アルメニアの道路・学校・住宅再建などに総額10億ドル以上を寄付したそうです。

特にスピタク地震後の復興支援ではギュムリを重点的に支援し、その功績を称えてこの銅像が建てられました。

アボヴィャン通りの黒い石造りの建物を背に立つ彼の像は、「遠く離れても祖国を思い続けたアルメニア人の象徴」として、多くの人に敬意をもって見上げられています。

ディアスポラ(海外へ移住したアルメニア人のこと)の成功と故郷への愛を体現する存在で、地元の若者グループが銅像の前で写真撮影をしていました。

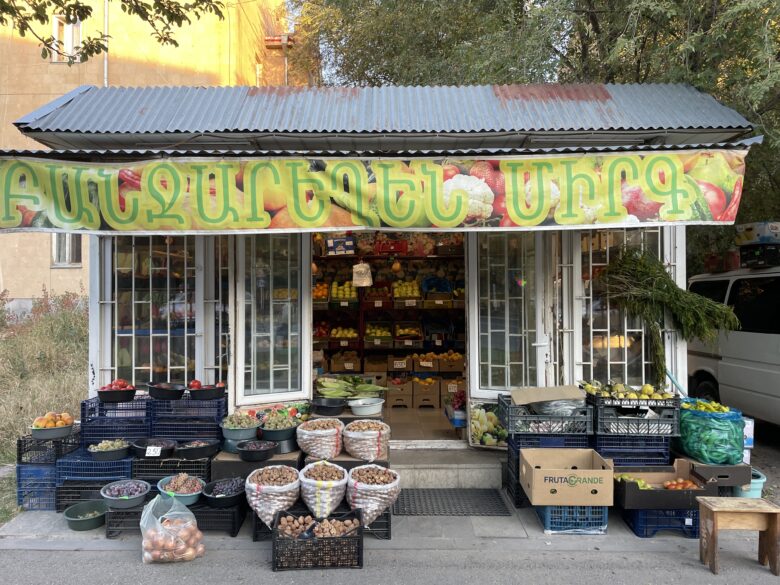

ギュムリ市場(SHUKA/Շուկա)

クマイリ地区の街歩きを楽しんだ後は、ぜひギュムリ市場(Shuka)にも立ち寄ってみてください。

どの国の街に行っても、その地域の台所事情を観察するのは楽しい事です(食いしん坊だから)。

ちょうど金曜日だったからか、ギュムリ市場は賑わっていました。

中心部から徒歩圏内にあるギュムリ市場は、観光地というよりも、地元の人々の生活そのものが息づく場所です。

果物や野菜、スパイス、コーヒー、チーズ、干し果物、日用品などが所狭しと並び、鮮やかな色と香りに包まれます。

市場の歴史は古く、19世紀から続く商人の町・ギュムリの「食と暮らしの中心」として発展してきました。

1988年のスピタク地震(アルメニア地震)でも一時は大きな打撃を受けましたが、今も多くの家族経営の店が軒を連ね、地元の食文化を支えています。

温暖な気候と土壌の恵みで、アプリコット、桃、ざくろ、ベリー類などの果物が並び、季節を感じられます。

はねうさぎ

はねうさぎアルメニアの食文化は周辺国や旧ソ時代の影響を受けているものが殆どなので、市場で売っている物のバリエーションもとても興味深いです。

量り売りのスパイスやハーブ、コーヒーは種類豊富で、何とも言えないエキゾチックな香りが旅の記憶に残ります。

また、アルメニアの定番である白チーズ(ちょっと塩分高め)やドライフルーツ、ナッツも人気です。

小さな試食を勧めてくれる店主も多く、どの店でも笑顔でフレンドリーでした。

ただし、撮影の際には少し注意が必要です。

「商品は撮ってもいいけど、自分(人間)は写さないでね」という人にも会い、シャッターを切る前にひとこと声をかけるのがマナーだと思います。

たとえ言葉が通じなくても、笑顔でカメラを指さしながら軽くうなずくだけで、たいてい気持ちよく応じてくれました。

市場の魅力は、買い物だけではなく地元の空気に触れられることですよね。

見た事もないものが並んでいると、「これは何だろう?」「これは何に使うんだろう?」「どうやって食べるんだろう?」と想像してとっても楽しくなります。

はねうさぎ

はねうさぎ観光客らしき人達もチラホラみかけました。

訪れるなら午前中から昼前がベスト。

品揃えも新鮮で、朝の光に照らされた野菜や果実の色彩が一段と映えます。通路は少しデコボコしているので、歩きやすい靴で出かけましょう。

英語はあまり通じませんが、指差しと笑顔で十分通じます!

鉄の噴水(The Iron Fountain)

郊外の静かな一角に佇む「鉄の噴水(Iron Fountain)」は、観光地というよりも「時代を映すモニュメント」と言っても過言ではありません。

ギュムリを訪れるなら、一見の価値があるスポットです。

はねうさぎ

はねうさぎ旧ソ連建築が好きな方や、廃墟建築・ブルータリズム系のデザインに興味がある方にもおすすめです。

この噴水は、アルメニアを代表する建築家のアルトゥル・タルハニャン(Artur Tarkhanyan)によって1982年に設計されました。

彼はエレバンの「アルメニア虐殺記念碑(Tsitsernakaberd)」を手がけた人物でもあり、社会主義時代の“理想と技術の象徴”としてこの噴水をデザインしたといわれています。

場所は、ギュムリ工科大学(当時:Gyumri Polytechnic Institute)のキャンパス敷地内。若干大学のキャンパス内とは思えないような荒地具合でしたが…。

当初は学生や地域住民が集う交流の場として設置され、未来志向を象徴する“空飛ぶ円盤”のようなフォルムから、地元では「UFO噴水」と呼ばれるようになったと言います。

1988年のスピタク地震(アルメニア地震)では、市街地の約8割が壊滅的な被害を受けたそうですが、この噴水は倒壊を免れ、今もその姿をとどめています。

噴水としての機能は失われ、水は流れていませんが、災害を生き延びた構造物として「ギュムリの精神の象徴」と語り継がれています。

現在は、錆びた鉄骨と褪せたコンクリートが無言の存在感を放ち、アート作品のような静けさをまとっています。

周囲は荒地でお店もなく、旧市街のような風情はありませんが、日常の裏側にあるギュムリを感じられる場所だと感じました。

はねうさぎ

はねうさぎまた、荒地になっているためか、野犬が多いです。写真撮影していたら野犬が寄ってきて吠えられたので、あまりゆっくり見る事ができませんでした。

観光地として整備されていないため、訪問は日中・明るい時間帯がおすすめ。

特に女性一人旅の場合は、気を付けてください。

アクセスのヒント:市街地からは少し距離があるので、タクシーや、配車アプリ「Yandex Go」などを使うと便利なのでおすすめ。

はねうさぎ

はねうさぎはねうさ夫は、私がなぜあの噴水をわざわざ見に行きたかったのか理解不可能だと言っていましたが、私にとってはギュムリのもうひとつの顔を見られたような気がします。

私たちは、帰路を徒歩にして、郊外の景色や夕暮れの空気を感じながら街まで戻りました。

街の雰囲気には少し寂しさを感じつつも、不思議と心に残る時間でした。

黒い要塞/ブラック・フォートレス(Sev Berd)

ギュムリの北西にある丘の上に立つ「黒い要塞:セヴ・ベルド(Sev Berd)」は、19世紀に建てられたロシア帝国時代の要塞です。

アルメニア語で「セヴ」は黒い、「ベルド」は要塞を意味し、黒い火山岩(トゥフ石)で造られた外観がその名の由来になっています。

この要塞は1834年に建設が始まり、1855年に完成。

当時、ギュムリ(旧名アレクサンドロポル)はロシア帝国の南の国境に位置し、オスマン帝国との戦いに備えるための軍事拠点として造られました。

クリミア戦争やロシア=トルコ戦争の時代には、ここに約2,000人の兵士が駐留していたといわれています。

現在も円形の黒い石造建築がほぼそのまま残り、ギュムリの街を見下ろすように静かにたたずんでいます。

分厚い石壁とアーチ型の通路、砲台跡などが往時の姿をしのばせ、近くまで行くとその重厚さと静けさに圧倒されます。

要塞は長く放置されていましたが、近年では文化遺産として保存され、映画の撮影やアートイベントに使われることもあるようです。

はねうさぎ

はねうさぎ廃墟好きや歴史好きにはたまらないスポット。

中心部からは約3kmほどで、タクシー(Yandex Go利用で10分前後)が便利ですが、徒歩でも40分ほどで行けます。

途中から坂道になるため、水を持参してゆっくり登るのがおすすめです。

入場料はなく、自由に見学できます。

アルメニアの母像(Mother Armenia)

ギュムリの高台にそびえる「アルメニアの母像(Mother Armenia)」は、第二次世界大戦の勝利を記念して建てられたモニュメントです。

剣を下に向けて構える女性像は、戦いの終結と平和への祈りを象徴。

凛とした姿の中に、祖国を守る母の強さと優しさが感じられます。

はねうさぎ

はねうさぎアルメニアの母像からは「黒い要塞」を見渡すこともできます。

アルメニア各地に同名の像がありますが、ギュムリの像は、戦争の傷跡から立ち上がったこの街の「再生の象徴」として親しまれています。

夕暮れ時には像が柔らかな光に包まれ、背景に広がるギュムリの街並みとともに荘厳な雰囲気に。

街の中心部からタクシーで約10分とアクセスも良く、静かに街を見下ろせる場所でもあります。

まとめ:アーティスティックな静かな石の街が語りかけるもの

ギュムリは、観光地としての派手さはありませんが、街を歩くほどに時間の重なりと人々の息づかいを感じる場所でした。

旧市街の石造建築、地震を乗り越えて再建された教会、そして少し荒れたままの風景もが、この街の今を静かに語りかけてくれます。

地図にある名所をめぐるというよりも、街を歩きながら建物や人の気配に目を向けると、ギュムリの魅力はゆっくりと浮かび上がってきます。

はねうさぎ

はねうさぎ色々なもののコントラストが興味深い街!

旅の途中で立ち寄るには少し遠いけれど、「時間が止まったような街で過ごす一日」は、首都のエレバンとは違ったアルメニアの別の表情を見せてくれるはずです。

コメント