こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。

クリスマスの時期になると、どの国でも華やかな装飾や楽しいイベントが目立ちますが、ドイツにはちょっと特別な日があります。

それは、「ドイツでは、サンタクロースは12月6日にやってくる」とう話です。

ドイツでは、「聖ニコラウスの日(St. Nikolaus Tag)」と言われています。

毎年12月6日、ドイツでは聖ニコラウスが子どもたちに贈り物を届ける日として親しまれています。

この伝統的なイベントは、クリスマスそのものとは少し違い、善行を讃える日としての意味を持っています。

12月6日の前日である5日の夜に、子どもたちが靴を磨いて玄関に置き、6日の朝になるとそこにお菓子やフルーツが詰まっているというもの。

じゃあ、12月25日(24日深夜)には誰もプレゼントを持ってこないの?!と思いがちですが、なんとドイツの子供たちは(大人も?!)2回プレゼントをもらう習慣があるのです。

この記事では、この心温まる(?)聖ニコラウスの日の起源や祝い方、そしていわゆるサンタクロースとの違いについてご紹介します。

ドイツのサンタクロース?「12月6日はセント・ニコラウスの日」

ドイツでは12月6日、「聖ニコラウス(St. Nikolaus)」という伝説的な人物が、良い子たちにプレゼントを届ける特別な日とされています。

この日はドイツ語で「St. Nikolaustag(聖ニコラウスの日)」と呼ばれ、クリスマスの季節をさらに盛り上げる伝統的な行事として親しまれています。

私がドイツに来た当初通っていたドイツ語学校でも、聖ニコラウスの日を祝うイベントが行われました。

みんなで小さなプレゼント(最高2ユーロ程度)を持ち寄り、くじ引きでクラスメートの名前を引いてその人に贈るという企画でした。

聖ニコラウスって誰?

聖ニコラウスは、伝説上の聖人で、サンタクロースのモデルとなった人物と言われており、とても慈悲深い司教様だったため、恵まれない人々を支援し続けたと言われています。

彼は4世紀に現在のトルコ、ミュラ(Myra)という街で司教を務め、サンタクロースのモデルになった人物と言われています。

その生涯を通じて多くの支援を行ったとされ、人々に深く敬愛されました。

なぜ12月6日が彼の日なのかというと、345年12月6日に聖ニコラウスが亡くなった日であるという説が有力です。

12月25日がキリストの誕生日であるのに対し、12月6日は聖ニコラウスを追悼し、その慈愛をたたえる日なのですね。

聖ニコラウスの日の伝統

この日を迎える前の夜(12月5日)、子どもたちは自分の靴やブーツをピカピカに磨き、玄関や窓辺に置いておきます。

そうすると翌朝、靴の中にはお菓子やフルーツ、小さなプレゼントが入っています。

実際には親たちが用意したものですが、子どもたちは聖ニコラウスがやってきたと信じて喜びます。

また、聖ニコラウスの特徴的な装いも見逃せません。

聖ニコラウスは、顔が隠れるくらいの真っ白なもじゃもじゃとした髭を生やていて、カトリックの司教がミサで身に着けているような帽子(ただし、これがニコラウスの場合は赤い)と長い杖を持っており、その姿はサンタクロースにそっくりです。

見た目はサンタクロースに似ていますが、サンタクロースではないそうです。

しかし、聖ニコラウスはサンクロースとは違い、大きな金色の本を持っていて、その本には子どもたちの1年間の行いが記されているとされています(笑)

この本に記載されている「良い子の名前」をもとに、良い子にはお菓子を、悪い子にはモミの小枝や空のブーツを与えるというのが伝統です。

日本と同じく小さなお子さんはニコラウスを信じており、12月6日前までは良い子になっているのです^^)

ちょっと怖い!?聖ニコラウスの従者

さらに興味深いのは、悪い子には空のブーツだけでなく、お仕置きが待っているという点です。

地域によっては、聖ニコラウスの従者が登場します。

例えば、黒い服を着た「クネヒト・ループレヒト(Knecht Ruprecht)」や、恐ろしい姿の「クランプス(Krampus)」がモミの枝で悪い子を叱ったり、袋に入れて連れ去ったりするという言い伝えもあります。

クルンプスのパレードがある地域もあります。

クーフシュタインのクランプスパレード(Krampuslauf)に来た!

— はねうさぎドットコム (@haneusagi_com) December 7, 2024

クランプスは聖ニコラウスの“相棒”として子どもたちを怖がらせ、良い子にするよう戒めて悪い子にはお仕置きをするモンスター。

最前列にいると大人でも箒のような枝で足を叩かれる😂キャー🙈#オーストリア #ヨーロッパ旅行 #チロル pic.twitter.com/W1abrLDA0q

このスリル満点の伝説もまた、聖ニコラウスの日のユニークな魅力です。

ドイツでは大抵12月25日にもプレゼントがもらえる

いわゆるサンタクロースが来るのが12月6日ならば、12月25日はどうなるの??と思うかもしれません。

そう、ドイツでは、12月25日にはサンタクロースは来ません。

「クリスト・キント(Christkind)」と呼ばれる、いわゆる「イエス・キリストの使者/天からの使い」(見た目は天使のような女性であることが多い)がプレゼントを持ってくると信じられています。

街によってはクリスト・キントを選出するイベントが行われたりします。

なので、ドイツの子供たちは(大人も!)、12月6日と12月25日の2回をとても楽しみにしているのです。

ドイツ人はクリスマスが大好き!興味深いドイツのクリスマス習慣4つ

ドイツでは、クリスマスが一年の中で最も大切で特別な時期として愛されています。

街中がイルミネーションで輝き、クリスマスマーケットの甘い香りと温かい雰囲気に包まれるこの季節。

家族や友人と一緒に過ごす時間を大切にし、さまざまな伝統を受け継いできました。

1. クリスマス・マーケット(Weihnachtsmärkte)

近年、日本でも「クリスマス・マーケット」という言葉を聞くようになったかと思います。

東京の六本木ヒルズや横浜などでも、毎年小規模ですが、ドイツのクリスマス・マーケットが開催され、クリスマス用のデコレーションや、クリスマスツリーに飾るオーナメントなど、ドイツから直輸入の品々が飾られ、お店で購入することができます。

また、屋台で、ドイツビールやソーセージ、グリューワインと呼ばれるホットワインを味わうこともできます。

クリスマス・マーケット発祥の地ドイツでも、クリスマスマーケット(ドイツ語でWeihnachtsmarkt:ヴァイナハツ・マルクト)は人気です。

大きな町から小さな村までクリスマス・マーケットが開催され、週末だけの開催期間~長期間開催まで様々です。

ドイツ全土の街で、毎年2500以上ものクリスマス・マーケットが開催されるそうです!

どんだけクリスマスが好きなんだ、ドイツ人!

ちなみに、私のドイツ人の友人曰く、「グリューワイン自体はそんなにおいしいものじゃない。だけど、すっごくさむーーい日(夜)に、クリスマス・マーケットに行って、グリューワインを飲むと最高!オススメはマイナス10度以下の日!でも1杯だけじゃ寒すぎるから2杯飲むんだけど、それ以上はきつい」とのこと(笑)

また、友人が毎年クリスマス・マーケットのオーナメントのお店でバイトするらしいのですが、「ドイツ人はたくさん買っていく」とのこと。

個人的には誰がクリスマス・マーケットで買い物するんだよ~・・と思っていたので、驚きました。

確かに可愛いのですが、一つ一つが結構いいお値段です。

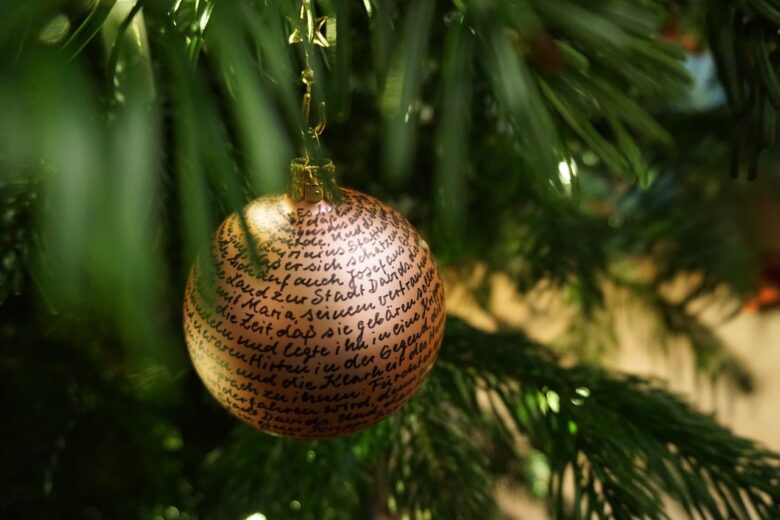

良質なオーナメントを毎年ひとつずつ買って、集めていくのを楽しみにしているドイツ人もいるのだそう。

2. アドベント・クランツ(Adventskranz)

ドイツではクリスマスから逆算して4週間分の日曜日を含む週をアドベント(advent)と呼び、その逆算した日からクリスマスまでの約1ヶ月間を祝う風習があります。

Adventが始まると、それぞれの家庭はアドベント・クランツ(Advents Kranz)と呼ばれる花や針葉樹・小枝などを編んだリースにキャンドルがつけられたものを飾ります。

クランツ(独:Kranz)はリース(英:wreath)を意味しています。

日本では、クリスマスリースと聞くと壁や玄関ドアに吊るして飾るイメージですが、ほとんどのドイツの家庭では、アドベント・クランツはテーブルの上に飾ります。

手作りする方もいますし、スーパーでも普通に販売されていて購入することも可能で、かなり一般的。

このアドベント・クランツのキャンドルに、それぞれのアドベント(第1〜第4日曜日)が来るごとに毎週1本ずつキャンドルをともします。

クリスマスが近づくほどアドベント・クランツに灯されるキャンドルが増えていくというわけです。

まさに、クリスマスまでのカウントダウンと言ったイメージ。

ドイツの寒くて暗いこの時期を、クリスマスまでの待ち時間を楽しむアドベント・クランツは、いかにも西洋らしいおシャレで風情のある楽しみ方だと思います。

でも、私なら4つ一気につけちゃいそうだけど・・・ドイツ人は結構辛抱強いようです。

3. アドベント・カレンダー(Adventskalendar)

「アドベント・カレンダー」もあります。

アドベントカレンダーは、クリスマスまでの日々を数えながら楽しむカレンダーです。

12月1日から24日まで、小さな窓やポケットを開けると、中にお菓子や小さなギフト、メッセージが入っています。

特に子どもたちが楽しみにするアイテムで、毎日1つずつ開けることでワクワク感を味わいます。

もともとはキリスト教の伝統で、クリスマスを待つ準備期間「アドベント」から来ています。

アドベント・カレンダーは子供向けというイメージが強いですが、近年では、大人向けの特大コスメアドベント・カレンダーやビール・アドベントカレンダーなども販売されています。

また、アドベント・カレンダーを手作りして楽しむ方々もたくさんいて、フェルト素材や専用のクリップなどのキットが販売されているくらい大人気です!

4. クリスマス・ツリーは12月24日に飾る(Traditionell wird der Weihnachtsbaum am 24. Dezember aufgestellt)

そして、ドイツのクリスマスについてもう一つの驚きは、ドイツではクリスマスツリーは12月24日までは基本的に部屋に飾らないらしいです。

ドイツ人も、ツリーは事前に買っておくことは買っておくのですが、外や地下の涼しい場所に置いておいて、12月24日にお父さんが「よっこらしょ」と部屋に運び急いで飾りつけをするのが一般的・・・とのことなので、聞いた時はびっくりしました!

はねうさ夫に理由を聞いても「昔からそういう伝統だから」としか教えてくれず、他の人は「ツリーの葉っぱが落ちて掃除が大変だし、早くから部屋の中に入れておくとツリーが日持ちしないから」とのこと。。。

やはりドイツ人は部屋の美しさは気にするのかもしれません。

あと、個人的に思ったのは、ツリーの木の種類がアメリカとは違うような・・・・?(気のせいかな)

アメリカではクリスマスより前にツリーを飾りますが、そんなに葉っぱが沢山落ちている印象はなかったのですが、実はけっこう落ちてたのかなあ??

クリスマス前に飾ってもお正月すぎまでは日持ちしていた記憶があるのですが、今となってはよくわかりません。

コメント